奈良女子大学附属中等教育学校(2025年度)の入試情報

入試情報

奈良女子大学附属中等教育学校の入試対策の特徴

奈良女子大学附属中等教育学校の入学適性検査は、表現Ⅰ・表現Ⅱ・表現Ⅲで実施されます。

奈良女子大学附属中等教育学校

令和7年度(2025年度)入試結果について

定員と倍率

奈良女子大学附属中等教育学校の令和7年度(2025年度)一般適性検査では471名が受検し、うち106名が合格しました。

一般適性検査の実質倍率は約4.44倍となりました。

| 一般適性検査 | |||

|---|---|---|---|

| 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |

| 519 | 471 | 106 | 4.44 |

合格者平均点

| 一般適性検査 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 表現Ⅰ (100点) | 表現Ⅱ (100点) | 表現Ⅲ+内申 (20点) | 合計 (220点) | |||

| 平均点 | 全受検者 | 男子 | 57.2 | 44.2 | 14.5 | 116.0 |

| 女子 | 60.9 | 41.7 | 14.9 | 117.5 | ||

| 全体 | 59.1 | 42.9 | 14.7 | 116.8 | ||

| 合格者 | 男子 | 69.6 | 64.2 | 15.3 | 149.1 | |

| 女子 | 76.1 | 62.1 | 15.8 | 154.0 | ||

| 全体 | 72.7 | 63.2 | 15.5 | 151.5 | ||

| 最高点 | 合格者 | 男子 | 89 | 86 | 19 | 179 |

| 女子 | 94 | 80 | 20 | 179 | ||

| 最低点 | 合格者 | 男子 | 52 | 40 | 13 | 135 |

| 女子 | 52 | 40 | 13 | 142 | ||

※最高点・最低点の合計欄は、表現Ⅰ~Ⅲ+内申の最高点・最低点の合計を示すものではありません。

上記の表から、一般受検者合格者全体の平均点は151.5点でした。

過去の入試結果

奈良女子大学附属中等教育学校

入学者の選抜方法について

奈良女子大学附属中等教育学校の入学適性検査(一般適性検査)は、表現Ⅰ・表現Ⅱ・表現Ⅲで実施されます。

- 表現Ⅰは、国語と社会領域が出題されます。

- 表現Ⅱは、算数と理科領域が出題されます。

- 表現Ⅲは、当日「グループ活動」が実施されます。

連絡進学適性検査では以下の通りで実施されます。

- 表現Ⅰは、国語領域

- 表現Ⅱは、算数領域

- 表現Ⅲは、グループ活動

上記の3点が実施されました。

奈良女子大学附属中等教育学校

出題傾向/出題形式

令和7年度(2025年度)一般適性検査

表現Ⅰ(国語)

国語領域の問題は大問2・3

(表現Ⅰ 100点満点(60分)/ 国語領域70点・社会領域30点)

1. 大問2:「文章の全体像」をつかむ力が求められる

「食と心理の密接な関係の存在」「雑食性動物である人間が持つ、食に対するジレンマ」「調理の役割」というように、話題が展開していく文章内容であり、その「展開」をつかむ力が求められました。

問2・4・5・6は、話題の展開を踏まえて「記述問題の解答材料の範囲」をつかむことが求められました。

また、問7については、文章後半の「ジレンマ」という話題に関連づけて自分自身で考察する必要がありました。

2. 大問3:「共通点の説明」「ちがいの説明」が復活した

例年、最後の設問は「自分の考えを述べる問題」です。

「〇〇という問題をどのように解決するか」という趣旨の設問が2年続きましたが、それ以前に頻出であった「共通点・ちがい」の説明問題が2025年度では出題されました。

さらに、その出題では、「共通点とちがいの『両方』を説明しなさい」との指示が出されたため、「一つのものごとを複眼的(多角的)にとらえる力」がためされたと言えます。

話題は「日本を訪れる外国人の期待」という時事的な話題でしたが、予備知識の必要はなく、提示された資料の適切な読み取りを求める設問でした。

| 大問2 (文章読解) | 本文内容 | 論説文(石川伸一『「食べること」の進化史』より) 内容:人間と「食」の関わり合いについての考察 「食」に関する人間の根源的心理について「人間が雑食性動物」であるという観点から考察する内容。 |

|---|---|---|

| 問1 | 漢字書き取り5問(小6配当漢字は2字で、 それ以外は小3~5配当漢字) | |

| 問2 | 傍線部の主語を文中から抜き出す問題(20~30字以内) | |

| 問3 | アナグラムの問題(「じょうぎ」を並べ替えて別の言葉に変える) | |

| 問4 | 傍線部の理由となる表現を文中から抜き出す問題(65字以内) | |

| 問5 | 傍線部の理由説明(70字以内) | |

| 問6 | 本文中のキーワードについて説明する問題(「調理」の果たす役割の説明) | |

| 問7 | 傍線部の理由を自分で考えて説明する問題 | |

| 大問3 (資料問題) | 「日本を訪れる外国人旅行者の旅行目的について述べた文章」と「外国人旅行者が日本に来る前に期待していたことの 資料(観光庁2023年報告書)」を示し、両者の「共通点」「ちがい」をそれぞれ説明する問題 | |

奈良女子大学附属中等教育学校

入試対策ポイント

令和7年度(2025年度)一般適性検査

表現Ⅰ(国語)入試対策

1.「文章の全体像」をつかむ「読み」の習慣化

「論説文」「物語」のいずれの出題であっても、「文章の全体像の把握」を求める出題がされています。

その点では、①論説文・説明文において「文章全体の主旨の読み取り+全体の主旨に関連させた部分の主旨の読み取り」、

②物語において「全体の主題(テーマ)+主題に関連させた『人物像』『心情』の読み取り」を習慣化することが大切です。

2.「伝える表現・伝わる表現」を心がける「記述・発言」の習慣化

「文中のことばを利用して」という指示がある場合でも、単純な本文引用の解答では「意味が伝わらない解答」になってしまいます。

まず心がけることは、(「語彙力」などの知識ではなく)自分の記述・発言が相手に伝わるものになっているかをセルフチェックする姿勢を持つことです。

3.「問題意識をもつこと+意見を構築すること」の習慣化

本文内容に対して、「わかった」でとどまらずに、本文内容に対する自分の意見や、本文を踏まえての「自分(あるいは社会)は今後どうあるべきか」についての考えを持ち、ものごとを多角的にとらえる姿勢を持ちましょう。

4.上記1~3実現のための具体的アクション

「理解→意見構築→アウトプット」の反復によって、上記の1〜3が身につきます。

具体的には次の①②を行いましょう。

①文章内容を自分なりに要約して「他者に伝わるように」表現する。

②本文内容に関する自分の考えを持ち「他者に伝わるように」表現する。

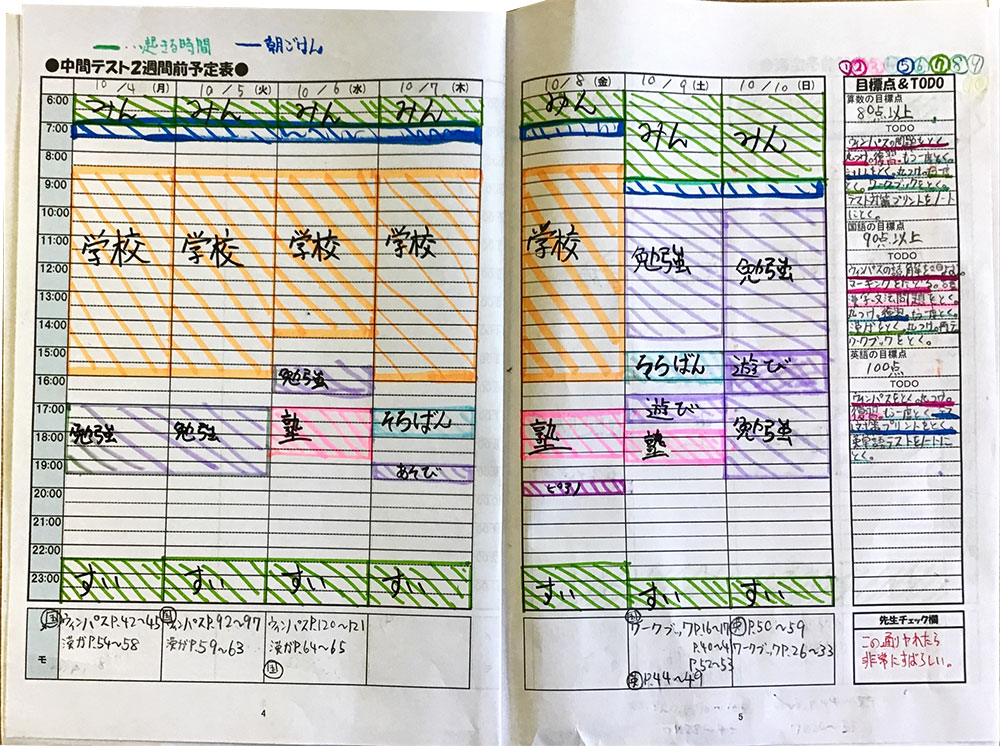

KECの奈良女子大学附属中等教育学校

対策講座・模試情報

通常授業

小5生から、表現国語・表現算数の授業を行い、表現力を高めます。

日曜スクール

小5生・小6生を対象に、出題されやすい問題演習を通して、国算理社の解答力を高めます。

詳しくはこちらを< クリック >

グループディスカッション対策

小5生・小6生を対象に、他者の考えを尊重しながら、自分の考えをきちんと伝える方法を実践練習します。

奈良女子大附中模試

小4生・小5生・小6生を対象に、学年相当の問題に決められた時間内で取り組む経験と、解説授業の受講を通して、実戦力を高めます。

また、模擬試験受験後に返却される成績表は、その後の学習方針を定めるために、役立てることができます。

KECの合格メソッドについて詳しくみる

こちらをご覧ください。

奈良女子大学附属中等教育学校の合格者の声

奈良女子大学附属中等教育学校/帝塚山中学校(女子特進コース)/奈良育英中学校 合格

奈良女子大学附属中等教育学校/京都教育大学附属桃山中学校 合格

奈良女子大学附属中等教育学校/京都教育大学附属桃山中学校 合格

奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園登美ヶ丘中学校(Ⅱ類) 合格

大阪教育大学附属天王寺中学校/奈良女子大学附属中等教育学校/帝塚山中学校 合格

奈良女子大学附属中等教育学校/奈良学園登美ヶ丘中学校/智辯学園中学校 合格

奈良女子大学附属中等教育学校の概要

奈良女子大学附属中等教育学校は、奈良女子高等師範学校を前身として1947年に設立された男女共学の国立中学校です。

中高一貫教育のため、生徒の発達段階を考慮した2-2-2制のカリキュラム編成により、「自ら考える力」「表現する力」を高めることが可能となっています。

奈良女子大学教員と附属中等教育学校教員が協働し、高大接続カリキュラム開発なども行っています。

大学進学についても、多くの国公立大学や難関私立大学への実績があります。

校風

自由で自立した人格と社会的責任の自覚を養うことをめざす学校像として掲げており、生徒が自身の課題に基づいて調査・研究を進めるカリキュラムや生徒たちが中心となり企画を行う学園祭など様々な取り組みが行われている学校です。

教育方針

幅広い教養と深い専門性を兼ね備え、既存の知に捉われない自由な発想により、多様な他者と協働し、未来社会の知見や価値を創出できる市民リーダーの育成を目標としています。

■ 奈良女子大学附属中等教育学校公式HPはこちら

お問い合わせ先

TEL 0742-26-2571

FAX 0742-20-3660

所在地

〒630-8305

奈良市東紀寺町1-60-1

アクセス方法

JR万葉まほろば線「京終」駅下車 徒歩10分

近鉄「奈良」駅またはJR「奈良」駅より奈良交通バス「幸町」下車すぐ

その他の中学の入試対策ページを見る

大阪教育大学附属天王寺中学校(大教大天王寺)の入試対策は、下記からご覧いただけます。