お知らせ

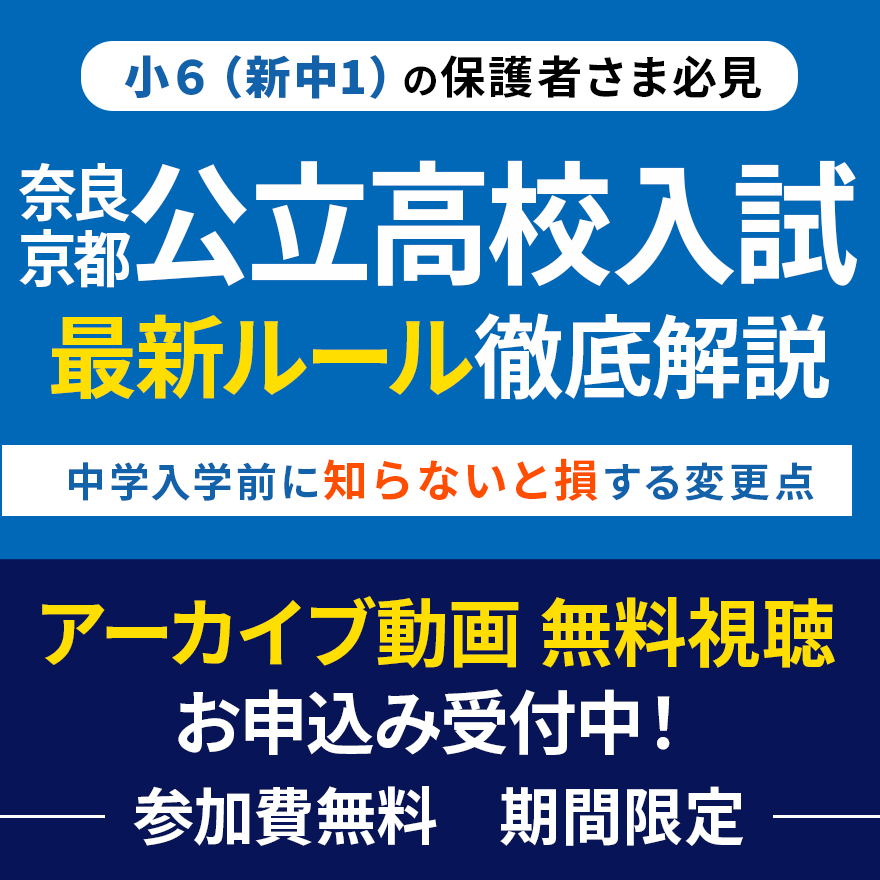

【現中2生以下が対象】京都府の公立高校入試は2027年度(令和9年度)から変わります

-1.jpg)

2027年度(令和9年度)の入学者選抜から、京都府の公立高校入試制度が大きく変わることが、京都府・京都市教育委員会から正式に発表されました。

現在の中学2年生以下(2025年度時点)が対象となる、約10年ぶりの大きな改革です。

大きな変更点は、これまで前期・中期に分かれていた選抜が2月下旬の1回に一本化されることです。

この新制度では「独自枠」と「共通枠」が設けられ、生徒が持つ個性や学業の成果を、より分かりやすい形で発揮できる仕組みに変わります。

この記事では、公式発表された資料に基づき、新制度の全体像と今から準備すべきことについて、どこよりも詳しく、分かりやすく解説します。

1.なぜ変わるの? 新制度の目的

今回の制度変更は、単に仕組みを変えるだけでなく、生徒や保護者の負担を軽減し、より良い進路選択を実現するためのものです。

- 生徒の負担軽減

同じ高校を2度受検することになる生徒の負担を減らすため、前期と中期の選抜が一本化されます。 - 選抜期間の短縮

私立高校の入試から公立高校の合格発表までの期間が長く、生徒の精神的な負担が大きかったため、日程が見直され、期間が短縮されます 。 - より良い進路選択の実現

生徒が自らの個性や能力に応じて高校を選べる、より分かりやすい制度を目指しています。

2.現行制度と新制度の違い

| 項目 | 現行制度(〜2026年度) | 新制度(2027年度〜) |

|---|---|---|

| 選抜回数 | 前期・中期の2回 ※後期は欠員時のみ | 前期のみ ※後期は欠員時のみ |

| 志願可能校数 | 前期:1校1学科 中期:最大3校3学科 | 独自枠:1校1学科 共通枠:最大3校3学科 |

| 選抜時期 | 前期=2月中旬/中期=3月上旬 | 2月中下旬の1回に一本化 |

| 調査書(内申点) | 前期:各高校が独自に配点を設定 中期:195点満点(中1〜3年の成績) | 独自枠:各高校が独自に配点を設定 共通枠:195点満点(中1〜3年の成績) |

| 学力検査(共通) | 前期:各校が問題、教科、配点を設定 中期:5教科×40点=200点 | 独自枠:各校が問題、教科、配点を設定 共通枠:5教科×40点 = 200点満点 |

| 出願方法 | 中学校経由での紙媒体による出願 | 電子出願の導入を目指す |

3.新制度の3つの最重要ポイントを深掘り解説

1. 入試は「2月中下旬の1回」に一本化

新しい「前期選抜(仮称)」は、2月中下旬に原則2日間で行われ、合格発表は3月上旬の予定です 。

また、インフルエンザなどでやむを得ず欠席した場合でも、本検査から1週間程度の準備期間を設けた「追検査」が設定されるため、安心して受験に臨むことができます 。

2. 「独自枠」と「共通枠」でチャンスが広がる

新制度の核となるのが、1回の試験の中に2つの評価軸を持つ「独自枠」と「共通枠」です。

- 独自枠(仮称)

各高校が「求める生徒像」に基づき、独自の検査項目(面接、作文、実技検査、学校独自問題など)や配点で選抜します 。学力だけでなく、個性や意欲、特定分野の能力などをアピールできるチャンスです。 - 共通枠(仮称)

京都府内で共通の学力検査(5教科200点)と調査書(195点)で評価される、学力の成果を客観的に評価する枠組みです 。

3.合否判定の流れ

合否判定は、 まず「独自枠」で選考が行われ、そこで合格とならなかった受験生は、自動的に「共通枠」での選考対象となります 。

これにより、一度の出願・受験で、自分の強みをアピールするチャンスと、学力で評価されるチャンスの両方を得ることができます。

4.今後の主なスケジュール(現中2生以下が対象)

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 2025年6月 | 各校の独自枠「検査項目概要」公開 |

| 2025年12月初旬 | 各高校の学科・方式ごとの募集割合や検査項目の配点比率等を追加公表予定 |

| 2026年夏頃 | 正式版「選抜要項」発行予定 |

| 2027年2月中下旬 | 前期選抜(独自枠+共通枠)2日間実施予定 |

| 2027年3月上旬 | 合格発表(後期選抜は欠員時のみ3月中旬)予定 |

5.新制度に向けて、今から取り組みたい3つのこと

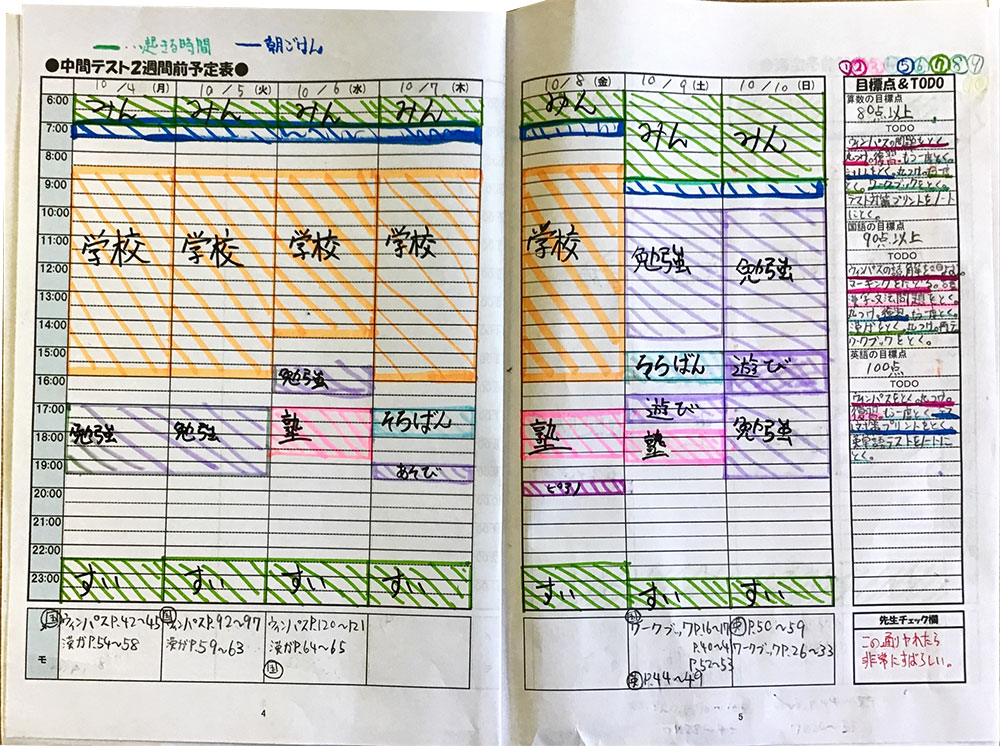

- 3年間の成績の重要性を再認識する

現行の中期選抜と同様、新制度の「共通枠」でも中学3年間の成績が評価されます。

しかし、入試が事実上1回になることで、3年間積み上げてきた調査書(内申点)の持つ重みはこれまで以上に増します。

「最後のテストで挽回する」という考えではなく、1年生の最初のテストからが本番と捉え、日々の学習習慣を確立しましょう。 - 学校内外の活動に主体的に取り組む

「独自枠」で評価される「活動実績報告書」のために、部活動や委員会活動、探究活動、資格取得、ボランティアなど、興味のあることに積極的に挑戦しましょう。

大切なのは「何をしたか」だけでなく、「その活動から何を学び、どう成長できたか」を自分の言葉で語れるように記録しておくことです。 - 自分の「強み」と「行きたい高校」を考える

「独自枠」は、自分の個性をアピールできるチャンスです。

各高校がどんな生徒を求めているか(アドミッション・ポリシー)を調べ、自分の強みや興味と合う学校はどこか、早期から考え始めることが、合格への大きな一歩となります。

6.制度が変わっても、受験生がすべき “本質” は変わりません。

- 授業理解と定期テスト対策で評定を伸ばす

- 入試本番に向けた演習で得点力を高める

まずは制度を正しく理解し、一日一日の学校生活を大切に過ごしていくことが、未来の志望校合格への一番の近道です。

不安を感じたら、いつでもお気軽にご相談ください。

私たちは最新情報をもとに、一人ひとりに合わせた学習プランと出願戦略をご提案します。

出典:本記事は京都府教育委員会の公式サイトの情報を基に作成しています。

-2.jpg)

-2.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

0101から.jpg)

と学力検査点の配点がさらに多様化.jpg)

.jpg)

.jpg)