お知らせ|

【2025年最新版】高校新学習指導要領を徹底解説!大学入試の変化と今後の対策

公開日:2021年12月24日

更新日:2025年7月23日

2022年度から高等学校で新しい学習指導要領がスタートしました。この新課程で学んだ最初の学年が、2025年1月に大学入学共通テストを受験し、大きな注目を集めました。

この記事では、すでに実施された大学入試の結果も踏まえ、新学習指導要領による変化のポイントと、現在の高校生に求められる対策を最新情報で解説します。

目次

- 【英語】4技能5領域の学習と求められる語彙力

- 【数学】「数学C」の復活と大学入試への影響

- 【社会】「総合」と「公共」が必須に!共通テストの傾向は?

- 【情報】共通テストに「情報Ⅰ」が新登場!結果と対策

- 成績の付き方が変わる!定期テストの変化と観点別評価

- 高校 新学習指導要領まとめ

【英語】4技能5領域の学習と求められる語彙力

新学習指導要領では、英語教育が大きく変わりました。特に重要なのは以下の2点です。

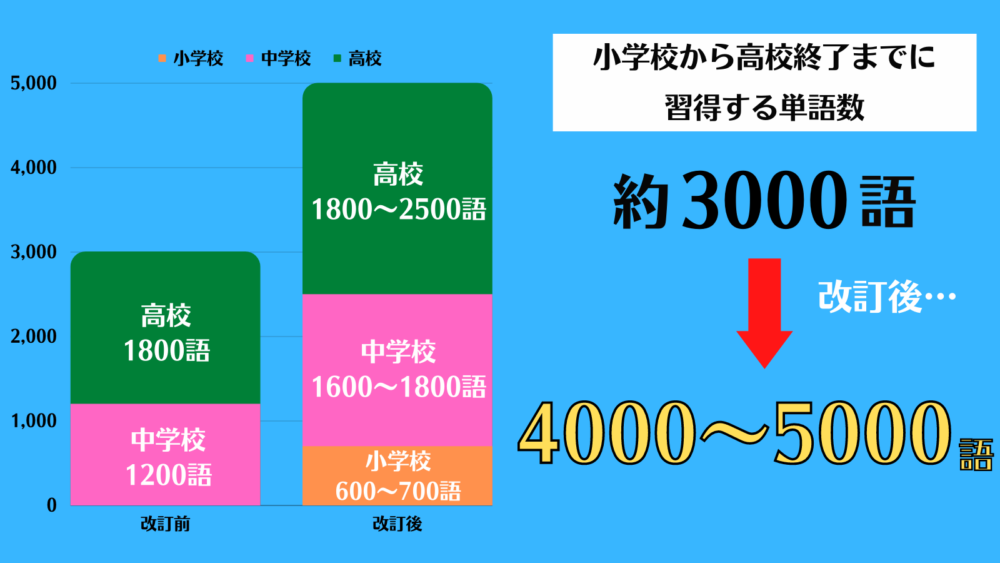

小学校~高校までに習得する英単語数の増加

小・中・高で学ぶ英単語の総数は、従来の約3,000語から 約4,000~5,000語へと大幅に増加しました。これは、より高度で多様な英文を読み解き、表現する能力を養うことが目的です。

「英語5領域」を総合的に育成

従来重視されてきた「聞く」「読む」「書く」「話す」の4技能に加え、「話す」が 「やり取り(interaction)」 と「発表(production)」 に細分化され、「英語5領域」 の育成が重視されています。

・英語コミュニケーションⅠ,Ⅱ,Ⅲ: 5領域を総合的に学び、実践的なコミュニケーション能力を養います。

・論理・表現Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ:ディベートやプレゼンテーションなどを通して、論理的な思考力と発信力を重点的に鍛えます。

2025年1月の共通テストでは、試験形式に大きな変更はありませんでしたが、語彙レベルの上昇や、大量の英文を迅速かつ正確に処理する能力が引き続き求められました。

また、パンフレット、ブログ、プレゼンテーション資料など、さまざまな媒体の読み取りが求められました。

日々の授業で語彙力を着実に増やし、多読・多聴を実践することが不可欠です。

【数学】「数学C」の復活と大学入試への影響

数学では、かつて存在した「数学C」が復活し、科目構成が大きく再編されました。

「数学C」で学ぶ内容

- ベクトル (旧課程では数学B)

- 平面上の曲線と複素数平面(旧課程では数学Ⅲ)

- 数学的な表現の工夫

これにより、数学の科目は「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学A」「数学B」「数学C」の6分野構成となりました。

2025年1月の共通テストでは、「数学②」が「数学Ⅱ・数学B・数学C」(略称:数学ⅡBC)となり、試験時間も60分から70分に延長されました。この変更は、理系・文系双方の受験生に影響を与えています。

理系学部では、二次試験で「数学C」の「ベクトル」や「複素数平面」を必須とする大学が増加しました。

一方で、文系学部においても「数学C(特にベクトル)」までが必須となるケースが増えています。

このように、数学で学習すべき範囲が文理を問わず広がっているため、志望校によっては文系であっても数学Cまでの対策が求められます。早期に大学の募集要項を確認し、計画的に学習を進めることが一層重要になっています。

【社会】「総合」と「公共」が必須に!共通テストの傾向は?

地理歴史と公民も、必履修科目の新設・再編が行われました。

地理歴史:「地理総合」と「歴史総合」が必履修に

これまでの「世界史A/B」「日本史A/B」といった枠組みがなくなり、以下の2科目が必履修となりました。

・地理総合: 地図やGIS(地理情報システム)を活用し、現代世界の課題を空間的な視点から考察します。

・歴史総合:日本史と世界史を関連付け、近現代の歴史の大きな流れを捉えます。

発展科目として「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」が設置されています。

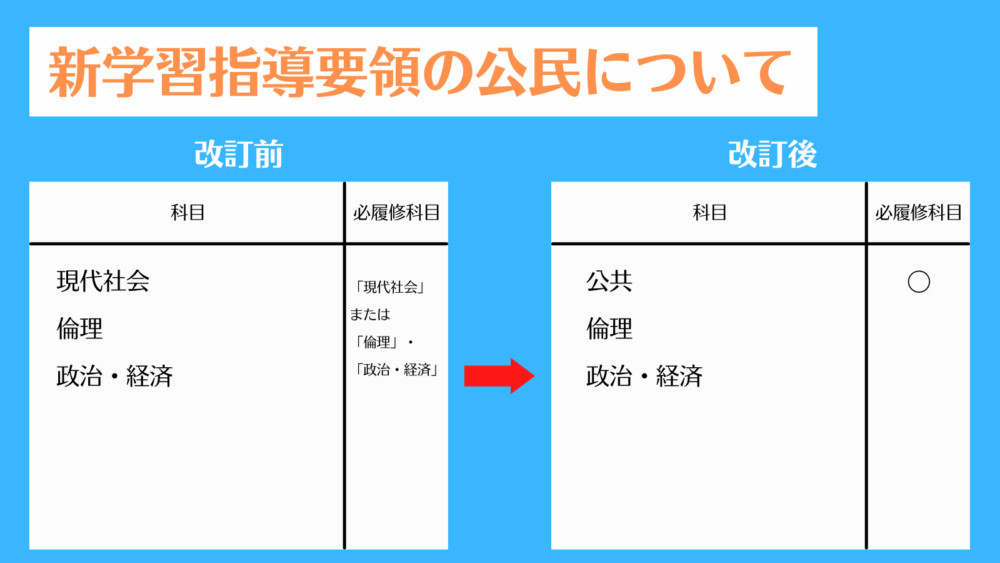

公民:「公共」が必履修に

「現代社会」がなくなり、新たに 「公共」 が必履修科目となりました。契約、司法、経済、国際情勢など、現代社会の諸課題を主体的に探究する力を養います。

2025年1月の共通テストでは、これらの新科目を反映した出題が行われました。特徴的だったのは、複数の資料(地図、グラフ、文章など)を読み解き、多角的に考察させる問題 が多く見られた点です。

単なる知識の暗記だけでは対応が難しく、日頃から社会の出来事に関心を持ち、探究的に学ぶ姿勢が求められます。

実際に、歴史総合・日本史探究のテストにおいて、「歴史総合」からの出題が1題(配点:25点)出題され、日本史の知識だけでなく歴史総合の知識も求められました。

【情報】共通テストに「情報Ⅰ」が新登場!結果と対策

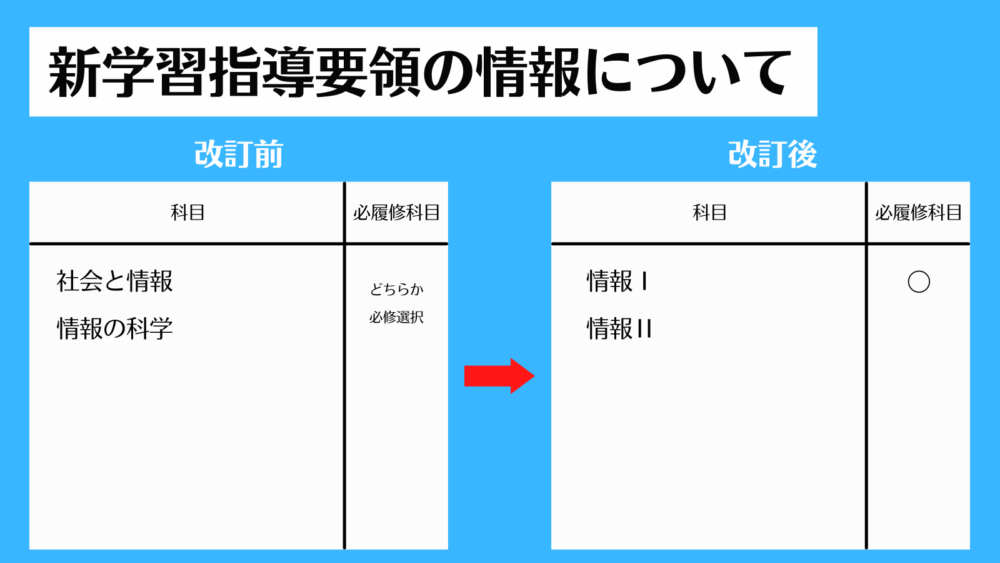

今回の改訂で最も大きな変化が「情報Ⅰ」の必履修化 と、大学入学共通テストへの導入 です。

「情報Ⅰ」で学ぶ内容

- 情報デザイン、データ活用

- プログラミング、アルゴリズム

- 情報セキュリティ、情報モラル

これまでの「社会と情報」「情報の科学」から再編され、より実践的で専門的な内容になりました。

2025年1月、初めて共通テストで「情報Ⅰ」が実施され、大学入試は従来の6教科から「情報」を加えた7教科体制へと移行しました。(国公立大学の多くが必須化)

注目の平均点は 69.26点 と、多くの受験生の予想を上回る高めの結果となりました。なお、新設科目は初年度の平均点が高く、翌年度以降は難化して平均点が下がる傾向があるため、注意が必要です。

出題内容は、プログラミングの基礎的な読解や、情報社会の課題に関する知識を問うものが中心でした。大学入試センターのウェブサイトで公開されているサンプル問題や過去問で、出題形式に慣れておくことが必須です。

また、共通テストだけではなく、個別学力検査で「情報Ⅰ」を選択科目として導入する私立大学も増えており、大学入試全体における「情報」の重要性はますます高まっています。

※「記述式問題」について

以前検討されていた共通テストへの記述式問題の導入は、2025年度入試では見送られました。しかし、思考力や表現力を問う問題形式は増加傾向にあり、二次試験や個別試験では引き続き対策が必要です。

成績の付き方が変わる!定期テストの変化と観点別評価

新学習指導要領では、成績評価の観点が以下の3つに整理されました。

- 知識・技能

- 思考・判断・表現

- 主体的に学習に取り組む態度

この変更に伴い、評価方法も多様化しています。従来の中間・期末テストだけでなく、レポート作成、グループでの発表、作品制作といったパフォーマンス課題の比重が高まっています。学校によっては、定期テストの回数を減らし、単元ごとの小テストで定着度を測るケースも増えています。

これは、テストの点数という「結果」だけでなく、探究的な学習にどう取り組んだかという「プロセス」も重視するというメッセージです。日々の授業への取り組みや提出物の質が、これまで以上に成績に直結するようになっています。

高校 新学習指導要領まとめ

最後に、新学習指導要領の重要な変更点を改めて確認しましょう。

英語

└習得語彙数が増加し、「聞く・読む・書く・話す(やり取り・発表)」の5領域をバランス良く学習。

数学

└「数学C」が復活。ベクトルや複素数平面などが移行し、学習範囲が拡大。

社会

└「地理総合」「歴史総合」「公共」が必履修となり、近現代史や現代社会の課題を探究する力が求められる。

情報

└「情報Ⅰ」が必履修となり、2025年度から共通テストの正式教科に。プログラミングやデータ活用の基礎知識が必須に。

評価

└知識だけでなく、思考力や主体的な学習態度が重視され、レポートや発表などの評価ウエイトが増加。

これらの改革は、単に覚えるだけの学習から、自ら問いを立てて探究し、表現する学習への転換を促すものです。変化に対応し、計画的に学習を進めていきましょう。

KEC個別・KEC志学館個別では、

常に学校授業の変化をキャッチし、対応しています!

いつでもKEC個別・KEC志学館個別へご相談ください。

と学力検査点の配点がさらに多様化.jpg)